Quelques très brèves notions physiques

Les ultrasons sont créés au niveau de la sonde d’échographie par un composant piézoélectrique qui se met à vibrer quand il est alimenté électriquement.

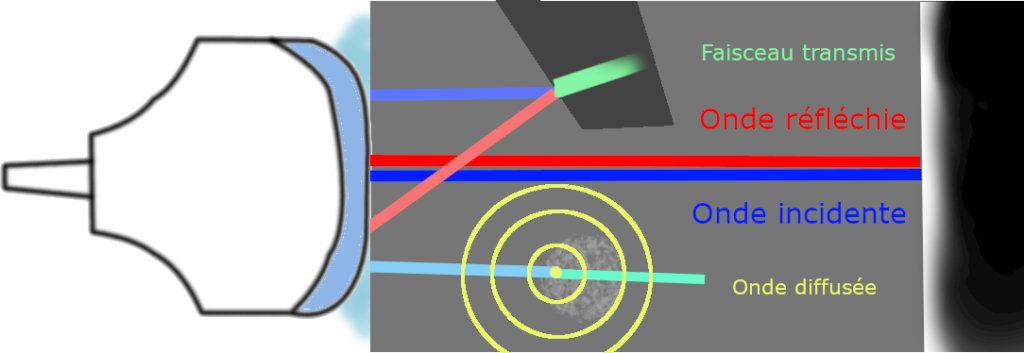

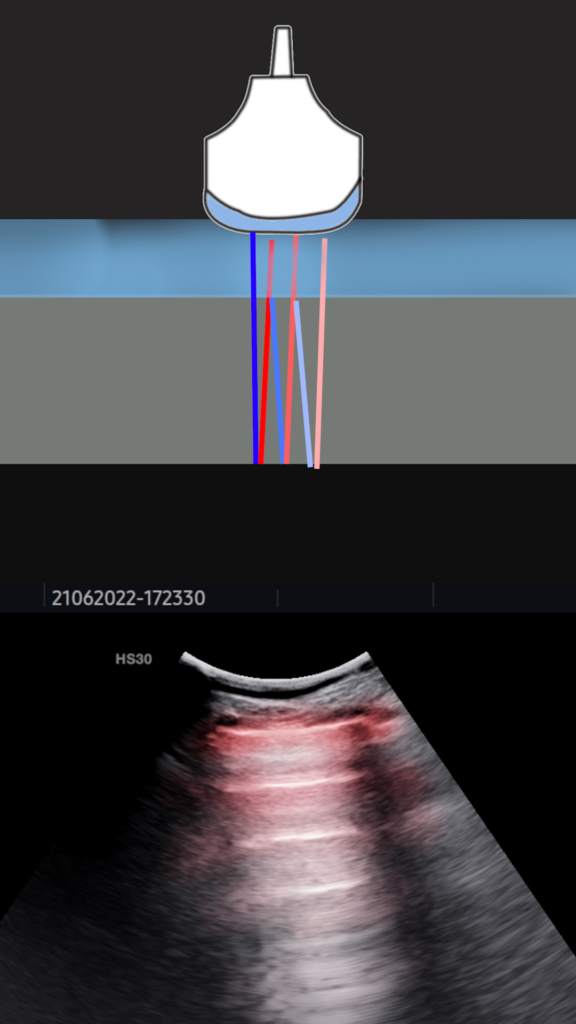

Ces vibrations sont ensuite propagés à travers les différents tissus et soumis aux principes de réflexion, réfraction et diffusion.

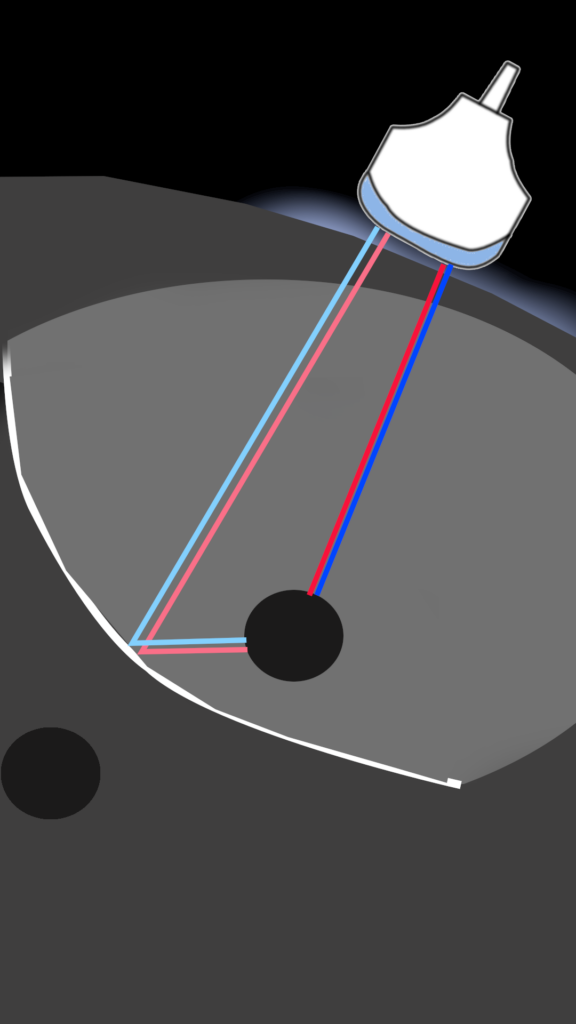

La réflexion, illustrée au milieu de l’image, est d’autant plus importante que la différence d’impédance et forte et l’angle de rencontre orthogonal. Par exemple en arrivant à 90° sur une corticale osseuse.

La réfraction, en haut de l’image, correspond à la création d’un faisceau transmis dévié en plus de l’onde réfléchie.

Enfin la diffusion, en bas de l’image, lorsque l’onde entre en contact avec un élément inférieur à sa longueur d’onde; il en résulte l’échogénicité et l’absorption du tissu.

Je ne développerai pas plus ces notions de physique mais vous avez de nombreuses ressources disponibles, en ligne et dans notre rubrique Pour aller plus loin, si vous souhaitez développer le sujet.

Généralités.

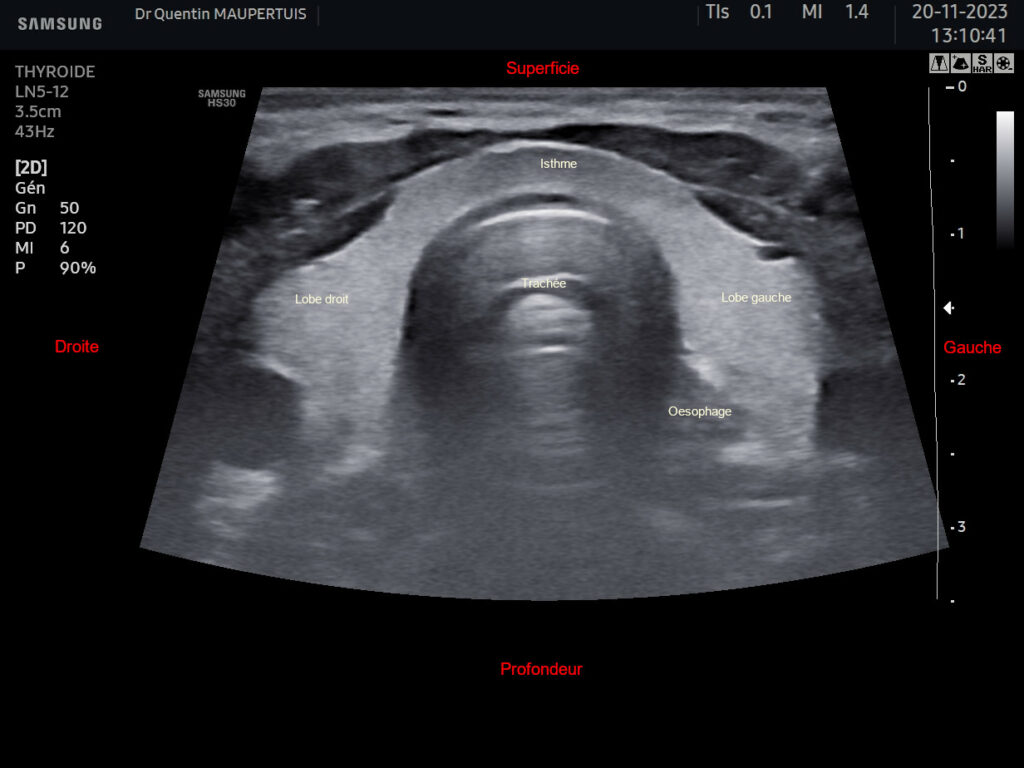

Conventions en échographie

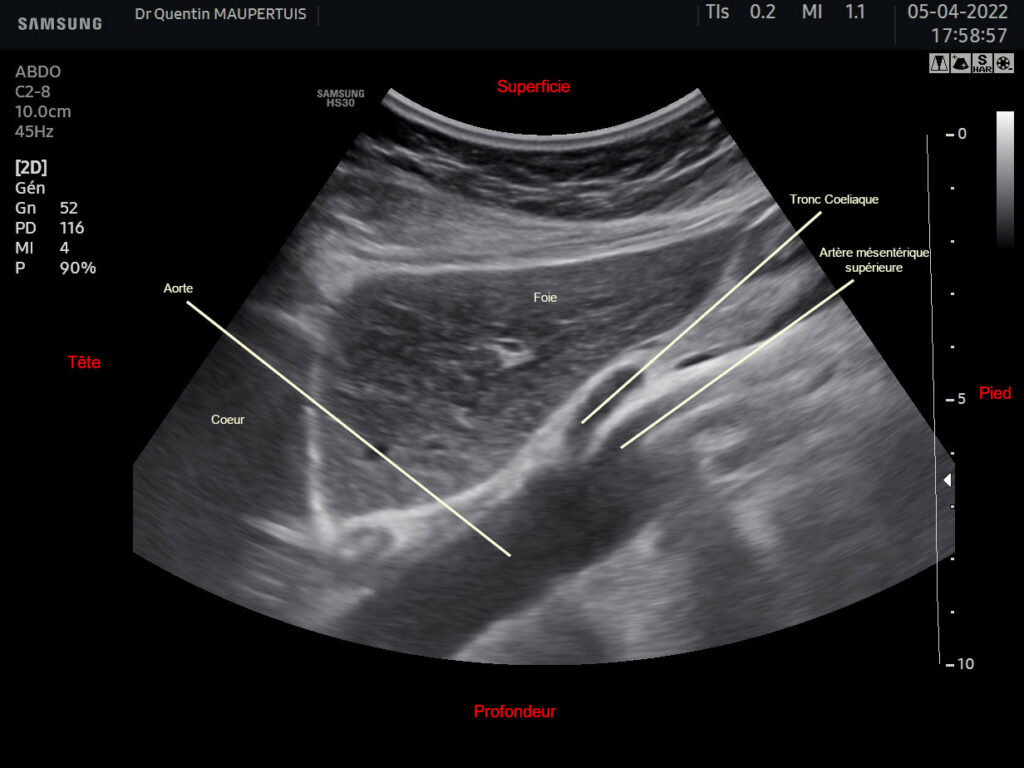

La sonde d’échographie est équipée d’un ergot sur un de ses côtés, cet ergot devra être orienté vers la droite du patient en coupe axiale et vers la tête du patient en coupe sagittale.

On passera donc d’une coupe axiale à une coupe sagittale par une rotation de 90° horaire et inversement. Des inclinaisons intermédiaires pourront être réalisés avec l’ergot entre 0 et 90° permettant d’obtenir l’ensemble des plans de coupe nécessaires.

Cette convention est importante pour la relecture des images en fournissant des repères stables.

En position axiale la gauche de la sonde (ergot) correspondra à la gauche de l’écran et à la droite du patient.

En déplaçant la sonde vers la gauche du patient les images apparaitront à droite de l’écran.

En position sagittale la gauche de la sonde (ergot) correspondra à la tête du patient et à la gauche de l’image.

En déplaçant la sonde vers les pieds du patients les images apparaitront à droite de l’écran.

L’échogénicité

En échographie l’échogénicité d’un tissu sera toujours décrit en rapport avec un autre tissu, cela peut être une lésion par rapport au parenchyme de l’organe (un nodule dans un foie par exemple) ou un tissu par rapport à un organe de référence (On compare le parenchyme hépatique au cortex rénal pour estimer le degré de stéatose par exemple).

(Abstraction faite de quelques artefacts)

Faiblement hypoéchogène au parenchyme.

Isoéchogène au parenchyme.

Hyperéchogène au reste du parenchyme hépatique.

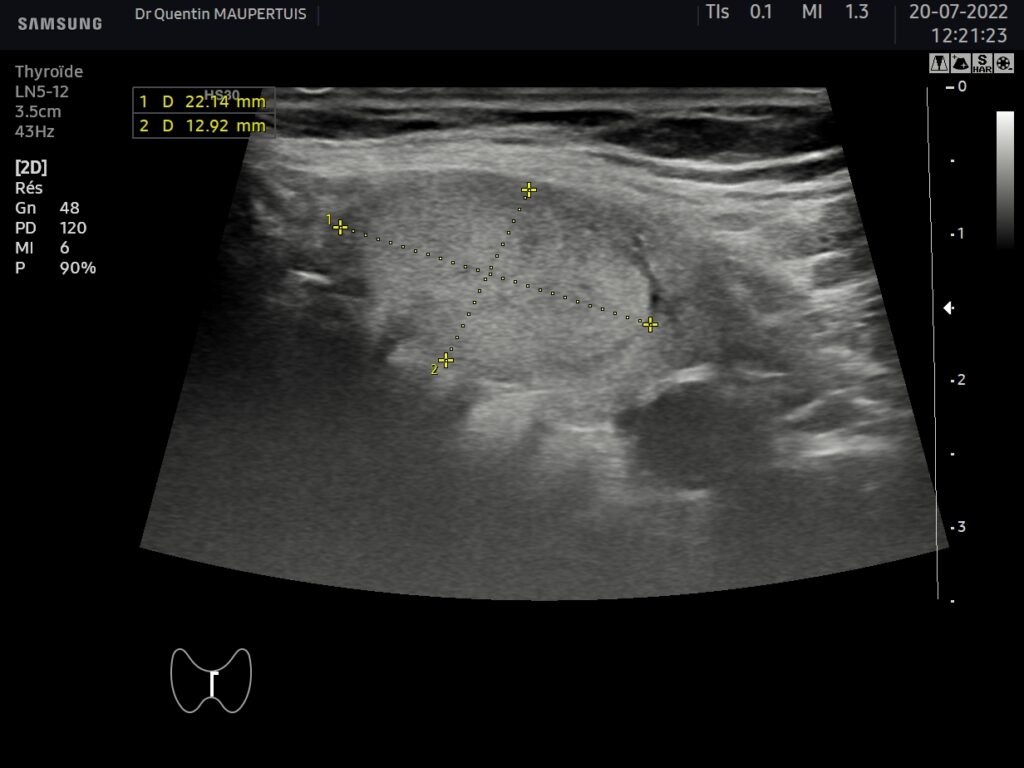

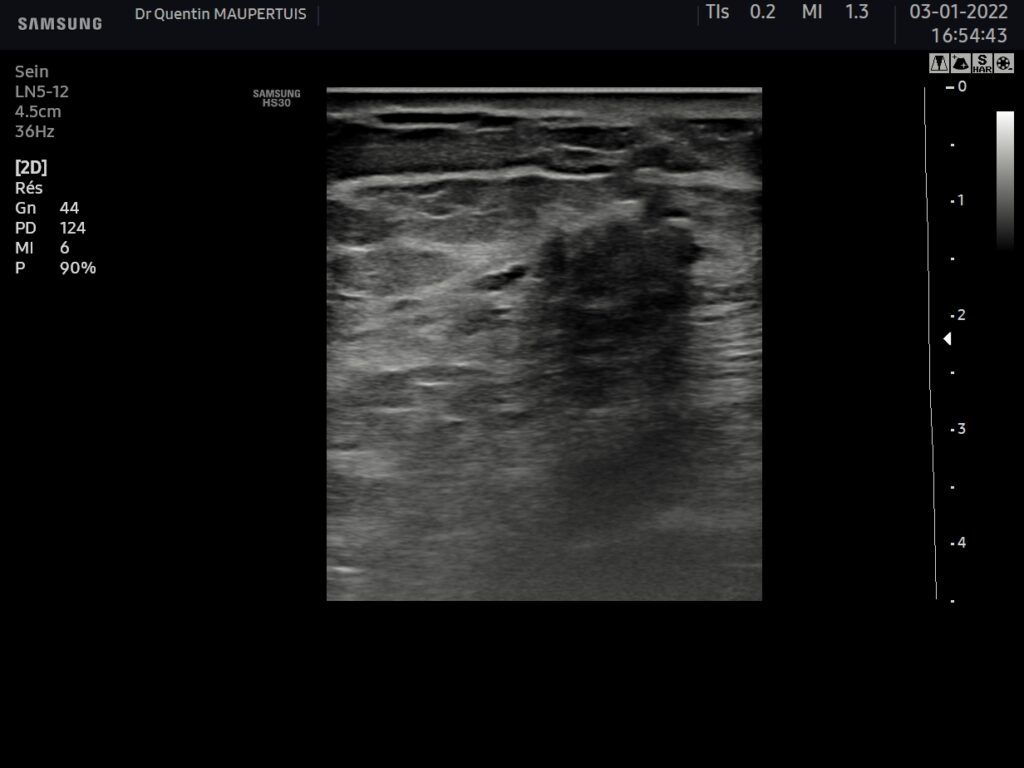

Les formations tissulaires

Pour décrire les lésions tissulaires il faudra décrire différentes caractéristiques que nous allons passer en revue :

La forme :

Arrondie

Ovalaire

Irrégulière

Les contours :

Nets

Flous

Lobulés

Spiculés

L’échogénicité :

Par rapport au parenchyme de l’organe :

Mais pas anéchogène! (Tissulaire)

Atténuation postérieure.

L’échostructure :

Homogène

Hétérogène

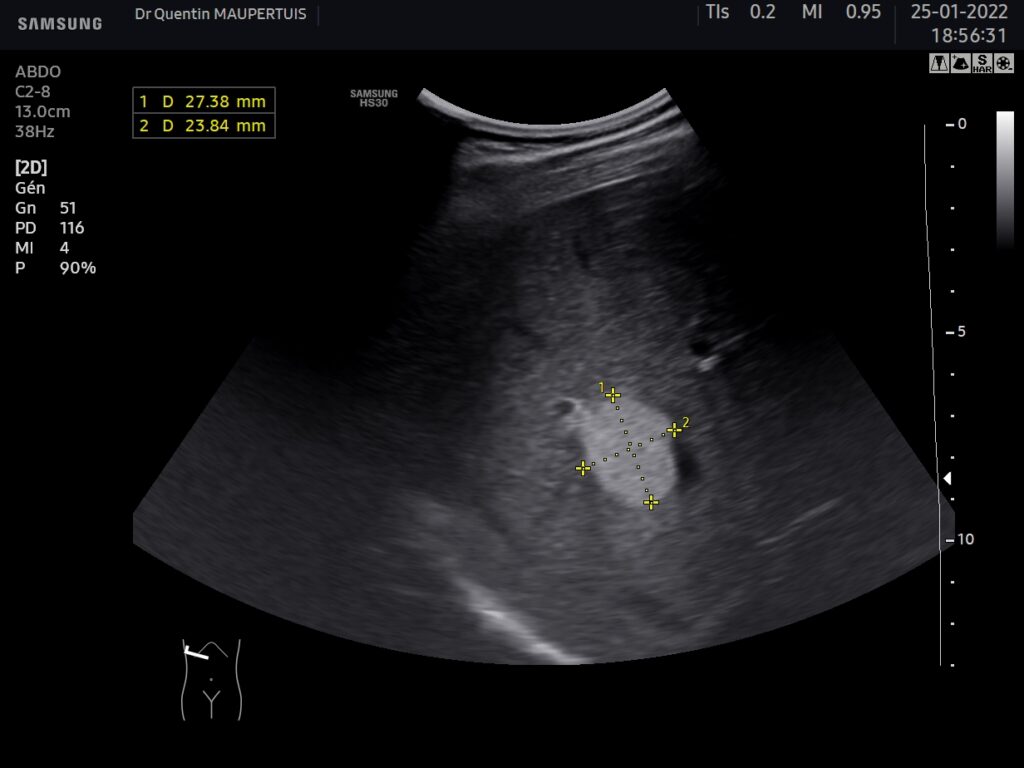

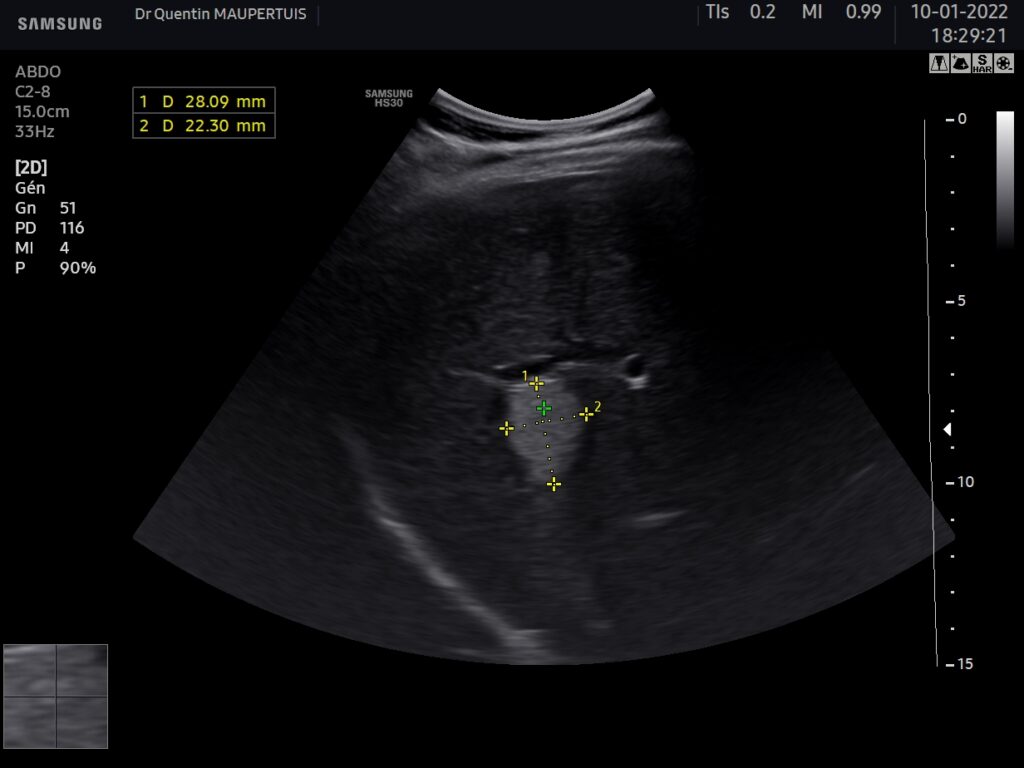

Les formations liquides.

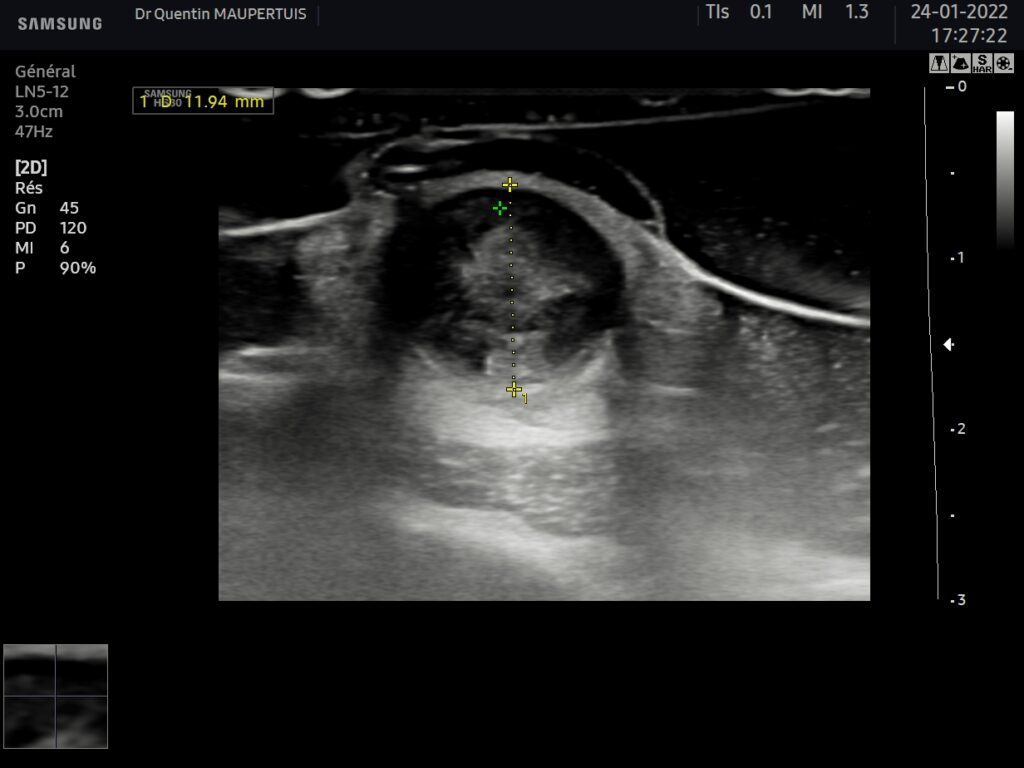

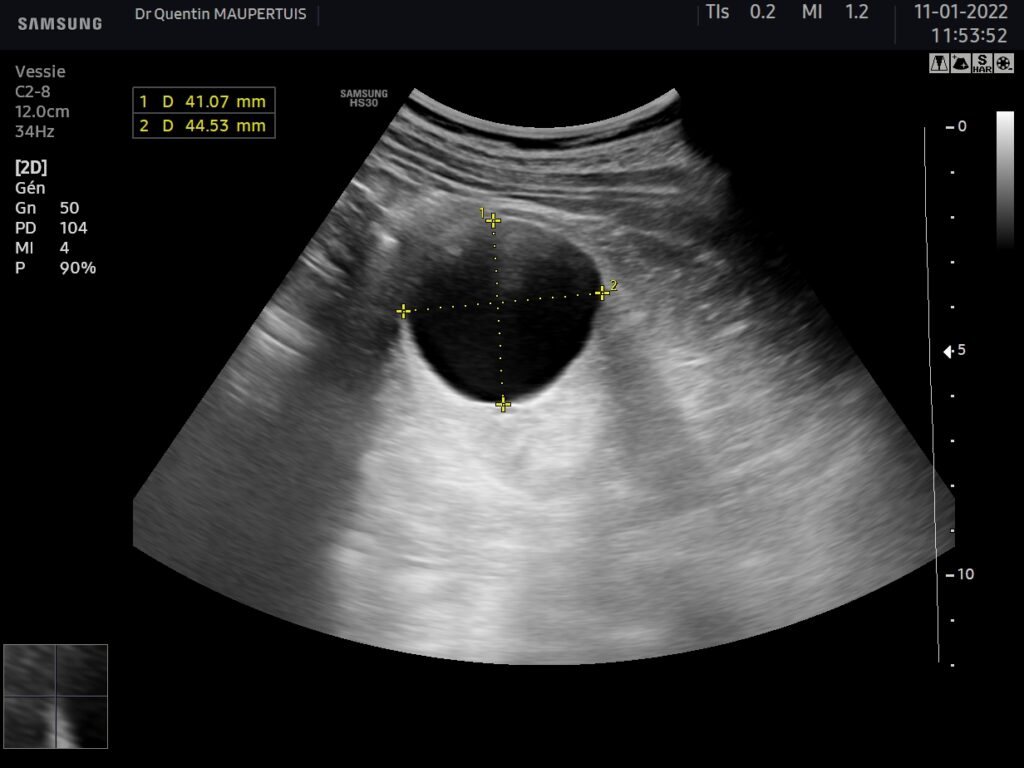

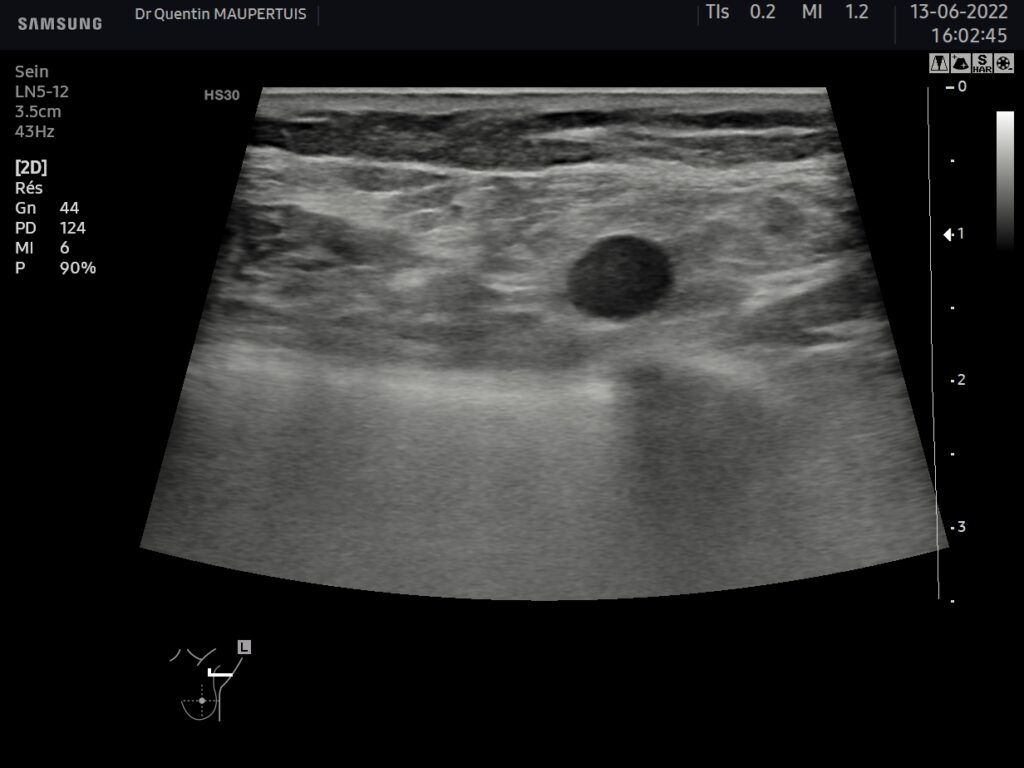

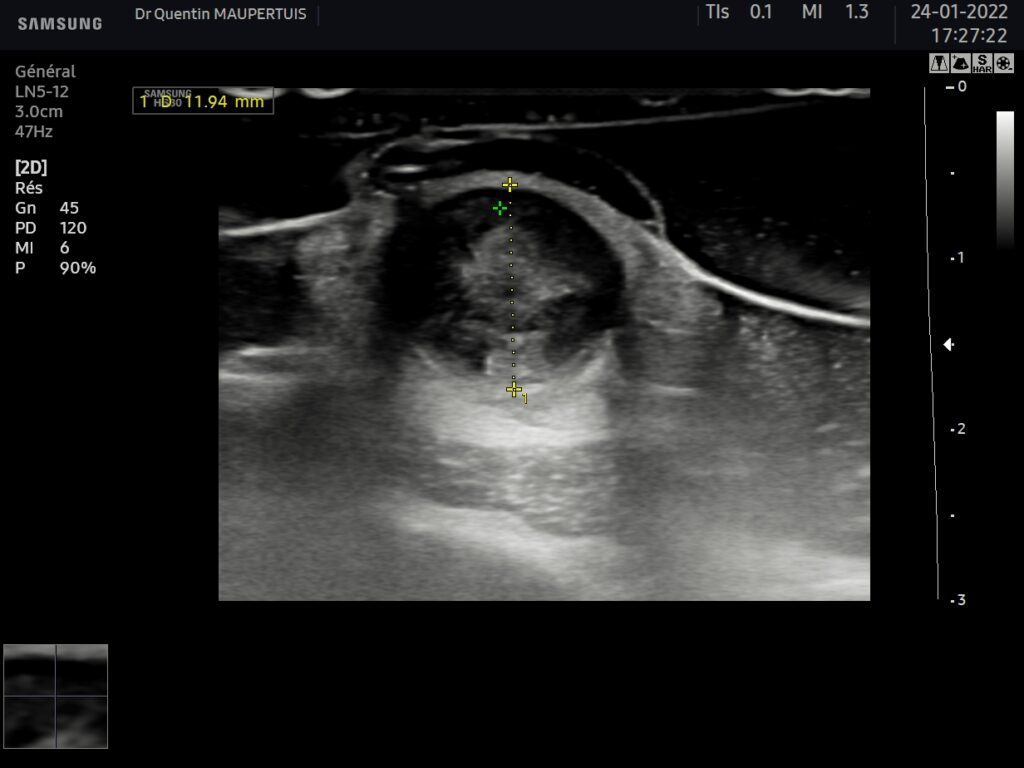

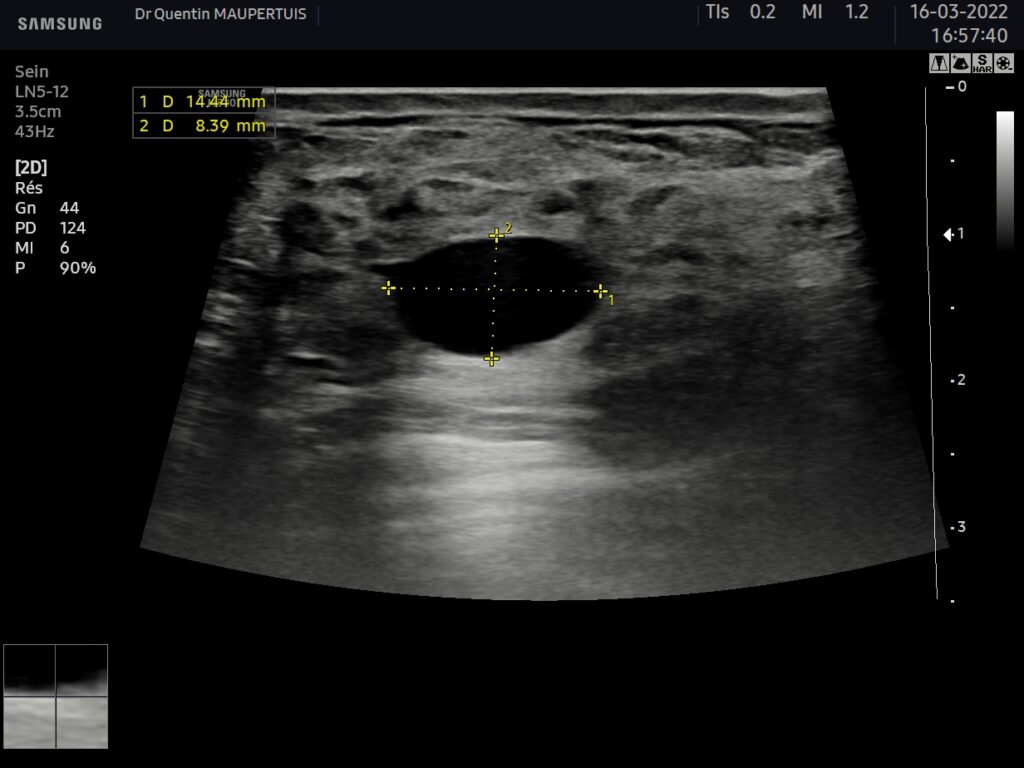

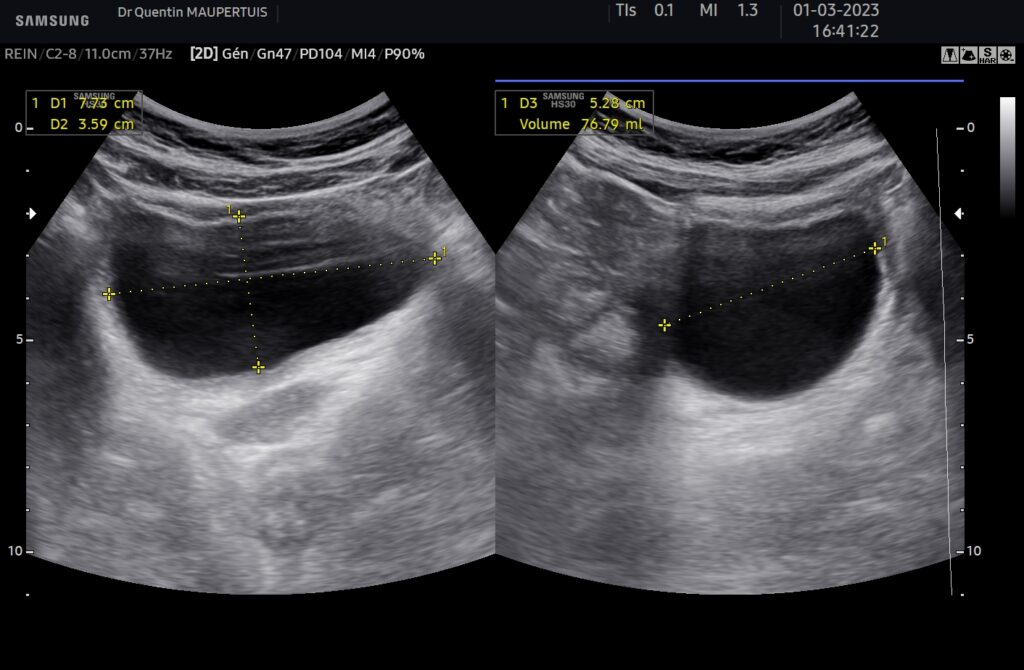

Les liquides purs

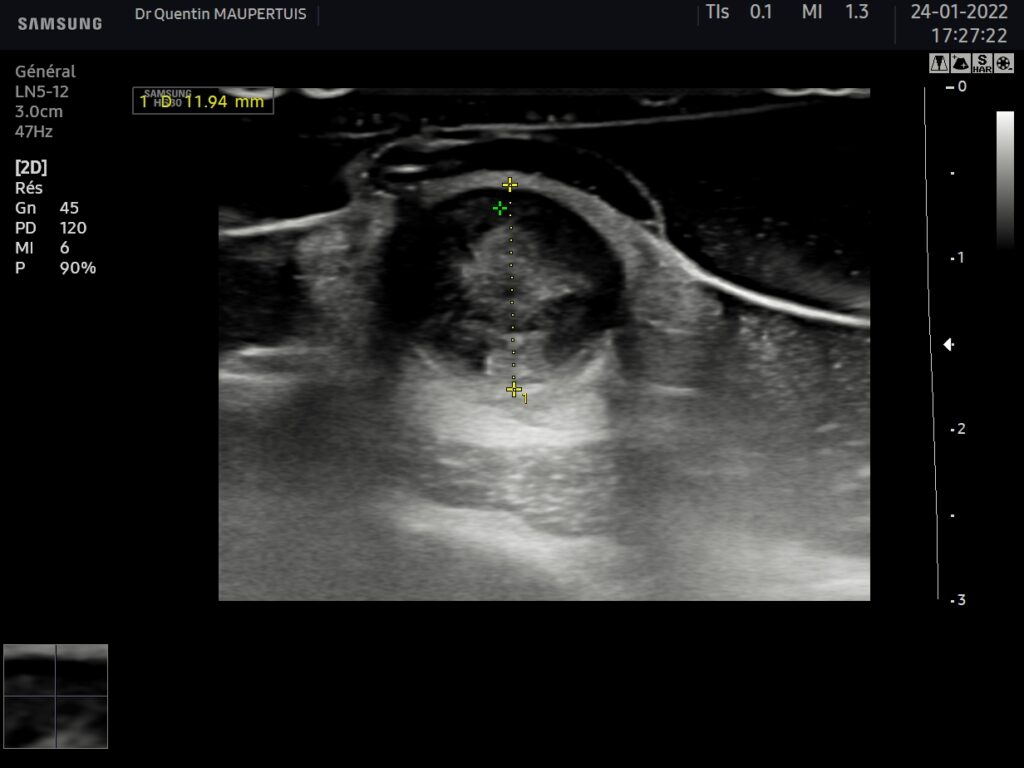

Ils ont un contenu entièrement anéchogène et un net renforcement postérieur, d’autant plus marqué que le volume est important. Ceci est du à la moindre absorption du faisceau ultrasonore transitant dans le liquide par rapport aux faisceaux parallèles transitant dans les tissus.

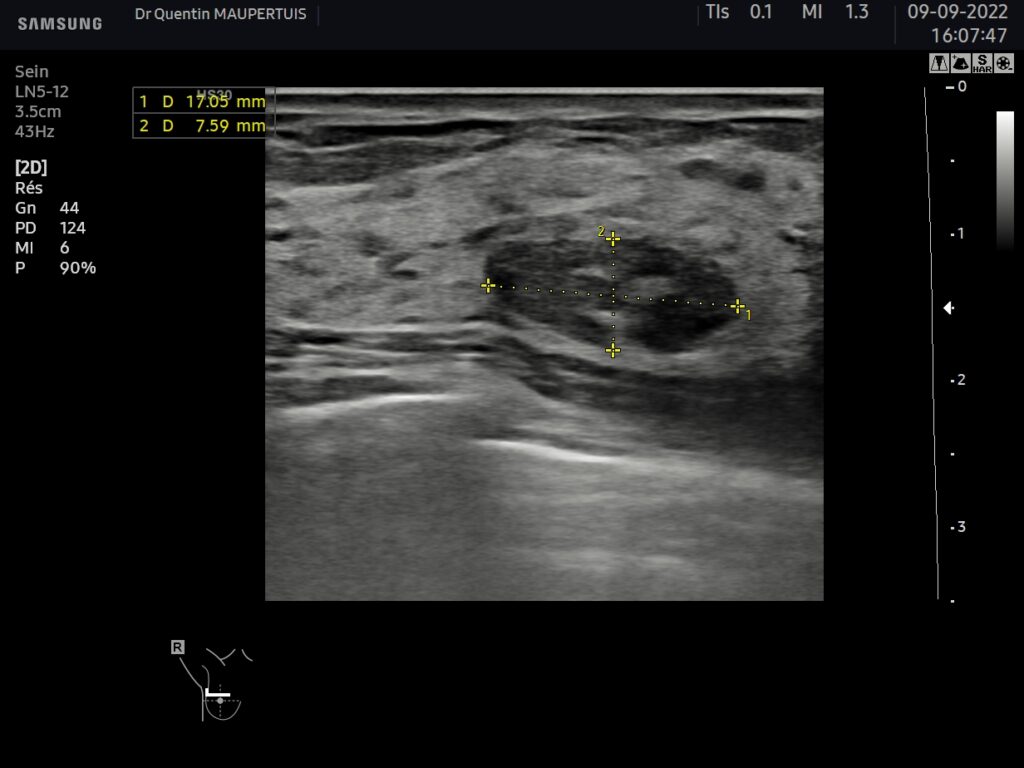

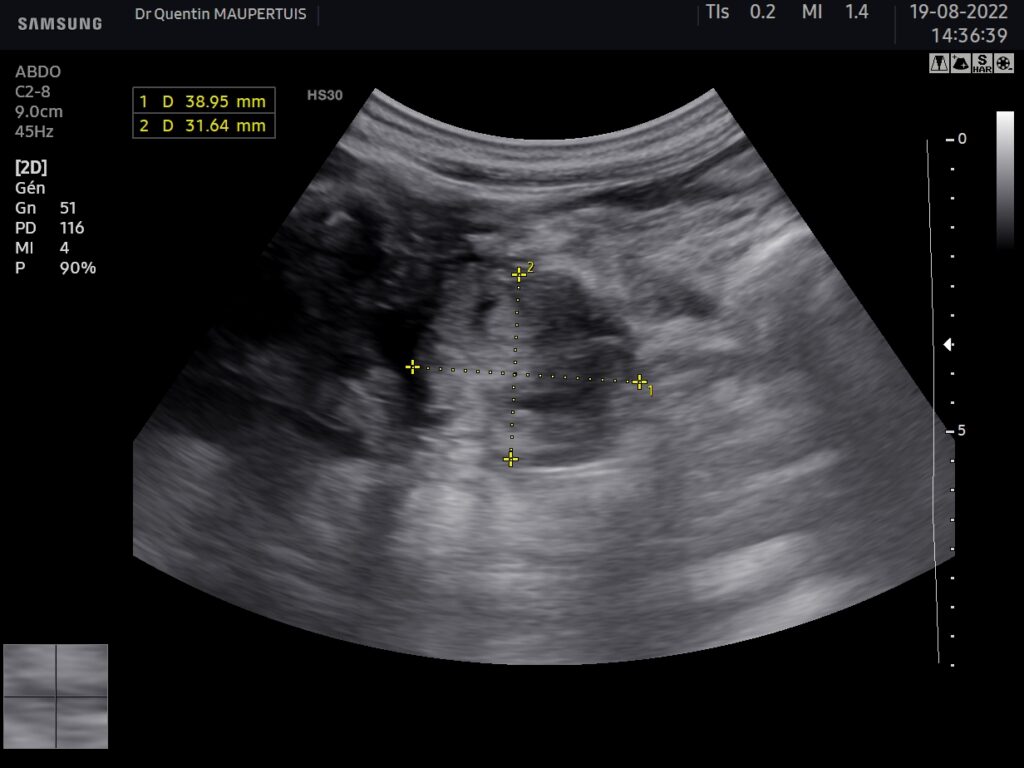

Les liquides impurs

Constitués d’un liquide complexe, hétérogène, associé à un renforcement postérieur.

La graisse.

La graisse présente une échogénicité variable, avec une tendance plutôt hypoéchogène pour la graisse sous cutanée et

hyperéchogène pour la graisse viscérale.

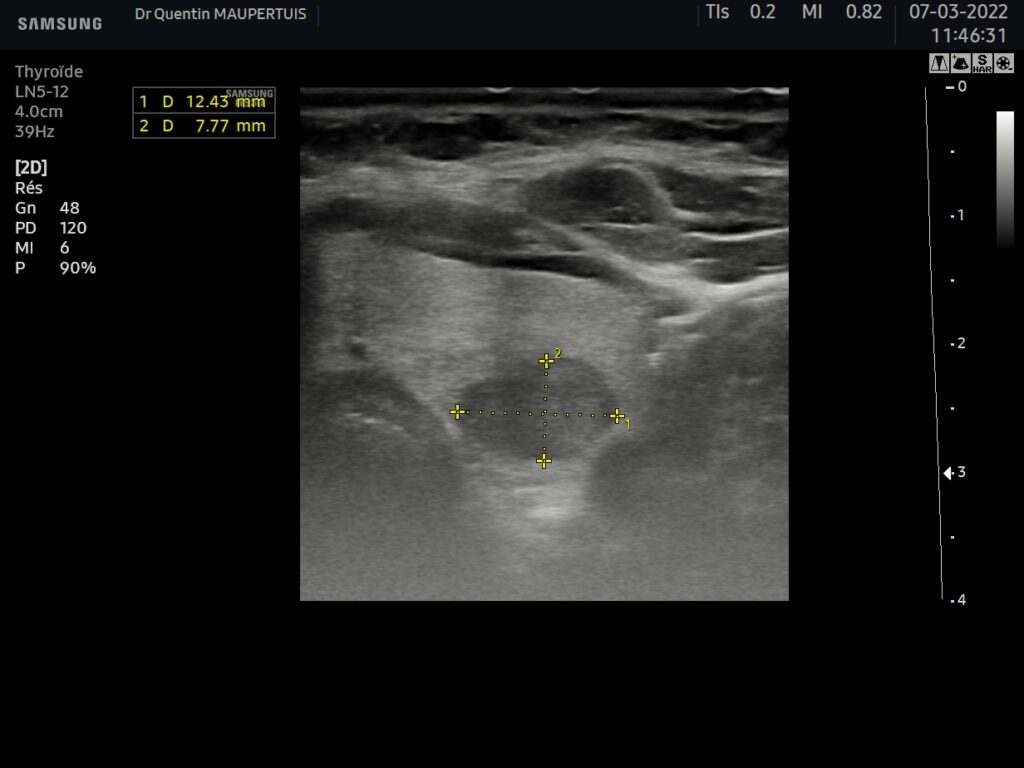

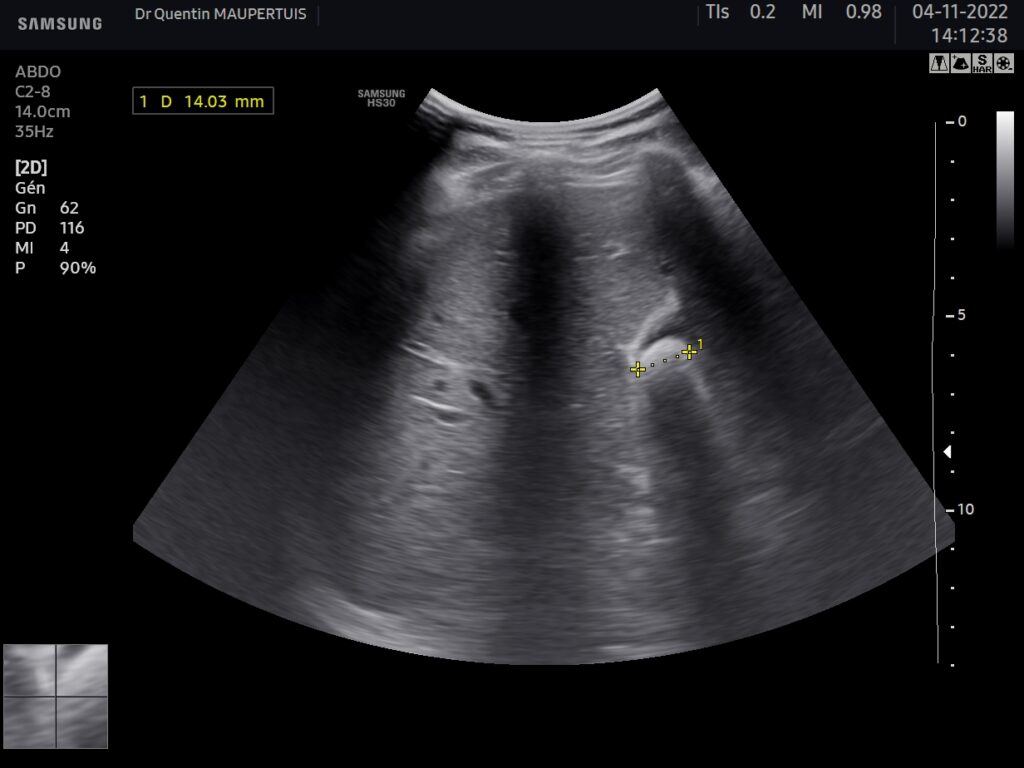

Les calcifications.

La calcifications présentent une différence d’impédance importante par rapport aux tissus environnant, l’interface apparaitra donc très marquée avec une image très hyperéchogène et un cône d’ombre postérieur pour les calcifications de taille importante.

L’air.

L’air ayant également une forte différence d’impédance avec les tissus environnants va produire une image un peu similaire avec un liseré hyperéchogène plus ou moins irrégulier et un cône d’ombre postérieur qui sera généralement moins net.

Les artefacts.

Ils sont importants à connaitre et à repérer pour bien interpréter les images.

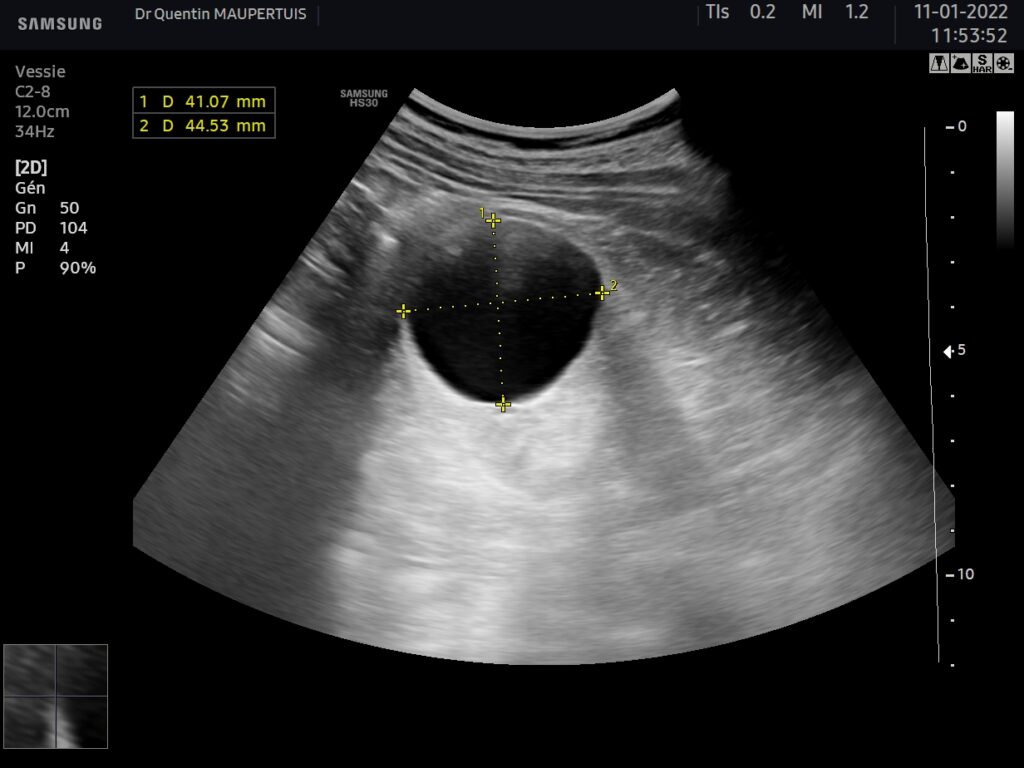

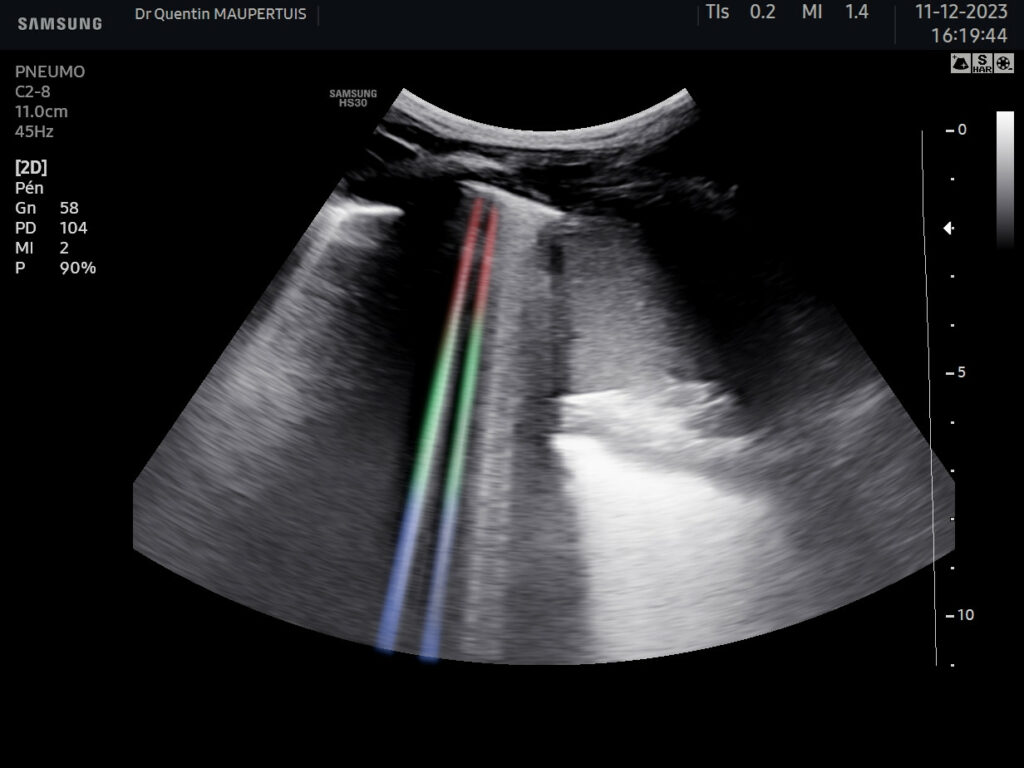

L’artefact de répétition

Il correspond à un renvoi d’une partie du faisceau ultrasonore entre 2 interfaces, réalisant une image fantôme répété plusieurs fois de cette interface.

Sur les exemples ci dessous à la partie superficielle de la vessie on voir l’image de la paroi antérieure répétée plusieurs fois, artefact à ne pas confondre avec des images intra-vésicales.

Sur le deuxième exemple une partie du faisceau est réfléchi plusieurs fois entre la peau et la plèvre, réalisant des images fantômes multiples à espacement réguliers de la plèvre, dont l’intensité diminue avec le nombre de réflexion.

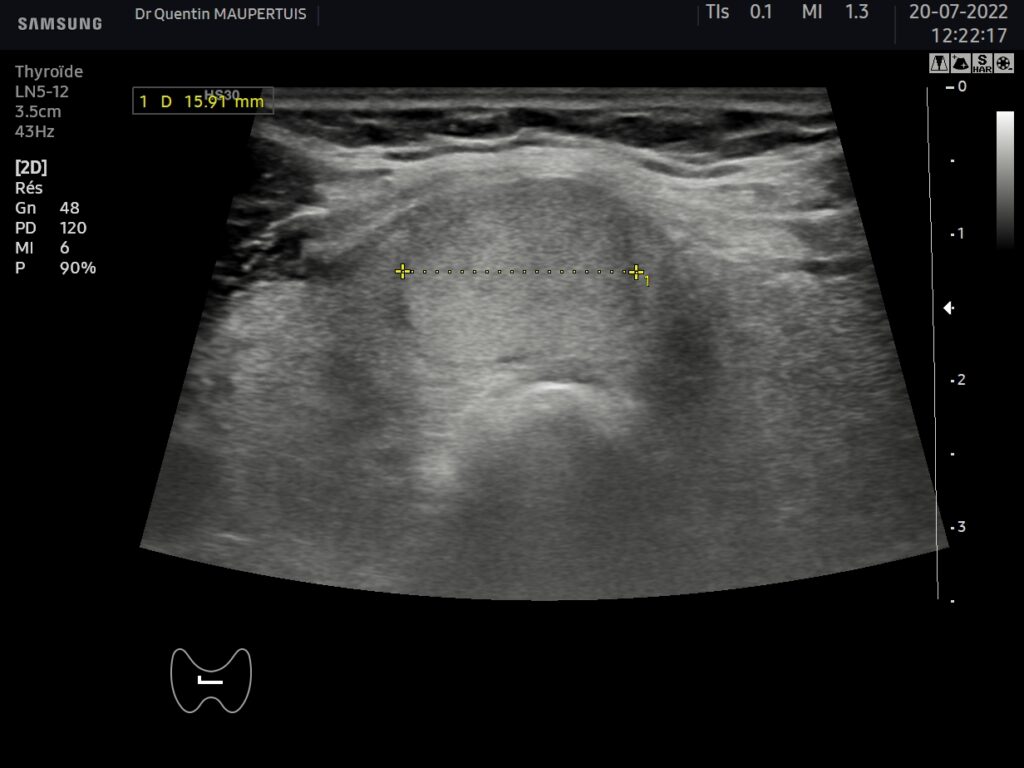

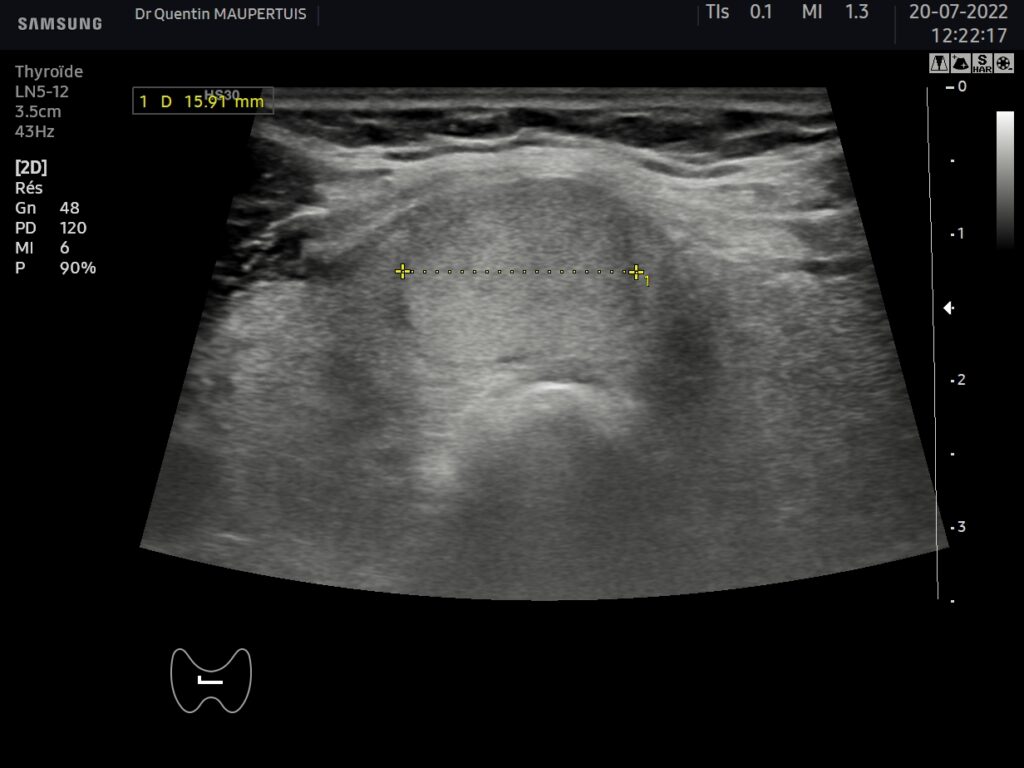

Les artefacts de réverbération.

En présence de bulle d’air ou de certaines structure comme les DIU ou les éléments colloïdes des nodules thyroïdiens, les ultrasons peuvent se faire “piéger” et “retarder” de manière variable avant de repartir vers la sonde, entrainant un aspect de ligne B ou d’artefact en queue de comète.

Anisotropie

Les structures fibrillaires sont mieux visualisées lorsqu’elle sont perpendiculaire au faisceau (réflexion maximale), il peut en résulter une hypoéchogénicité relative des fibres qui sont inclinées par rapport au faisceau incident.

Pour visualiser correctement l’ensemble de ces tendons et rechercher une zone hypoéchogène pathologique il faudra jouer avec l’inclinaison de la sonde pour pouvoir bien visualiser chaque portion du tendon en positionnant la sonde parallèlement à la section étudiée.

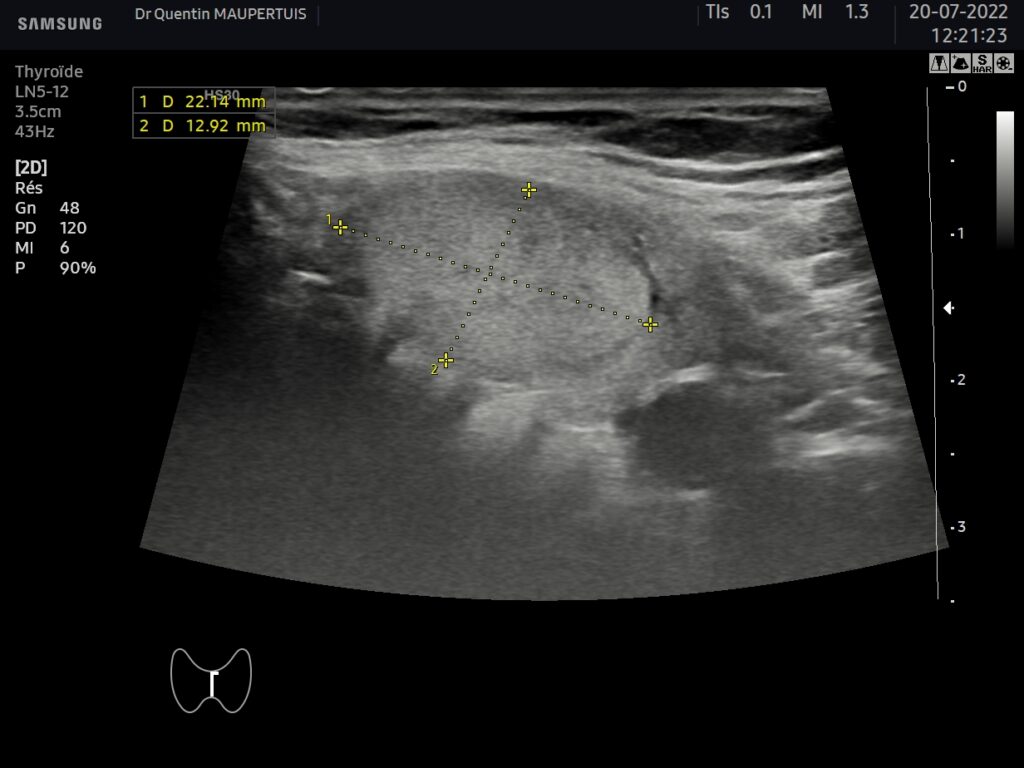

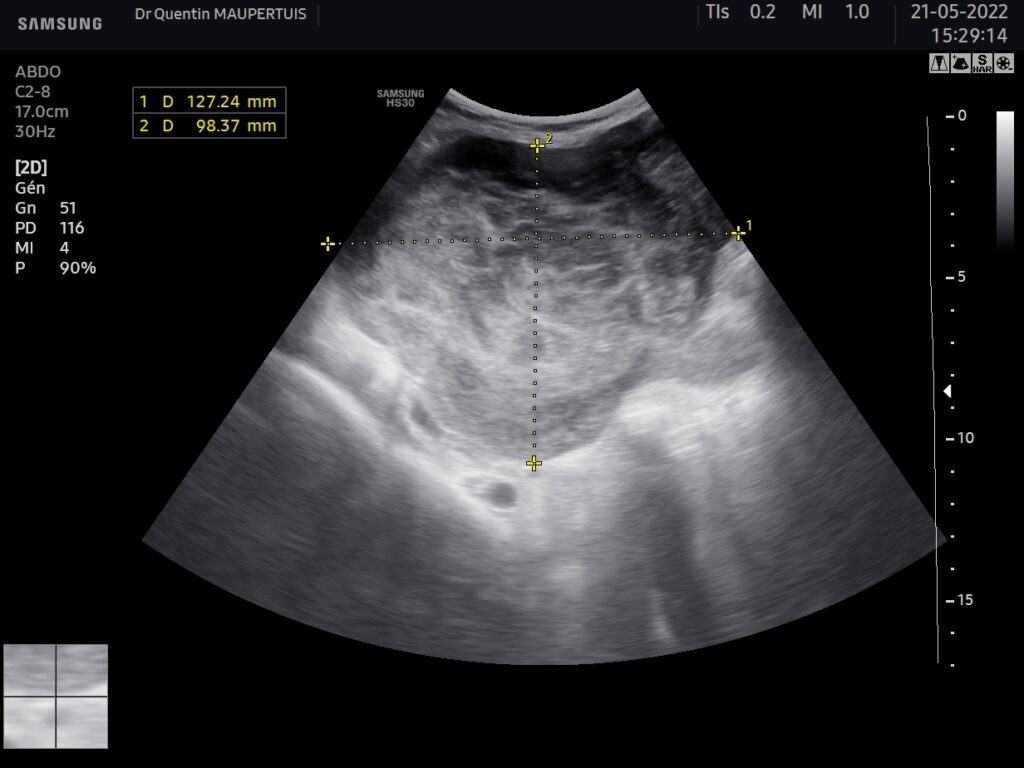

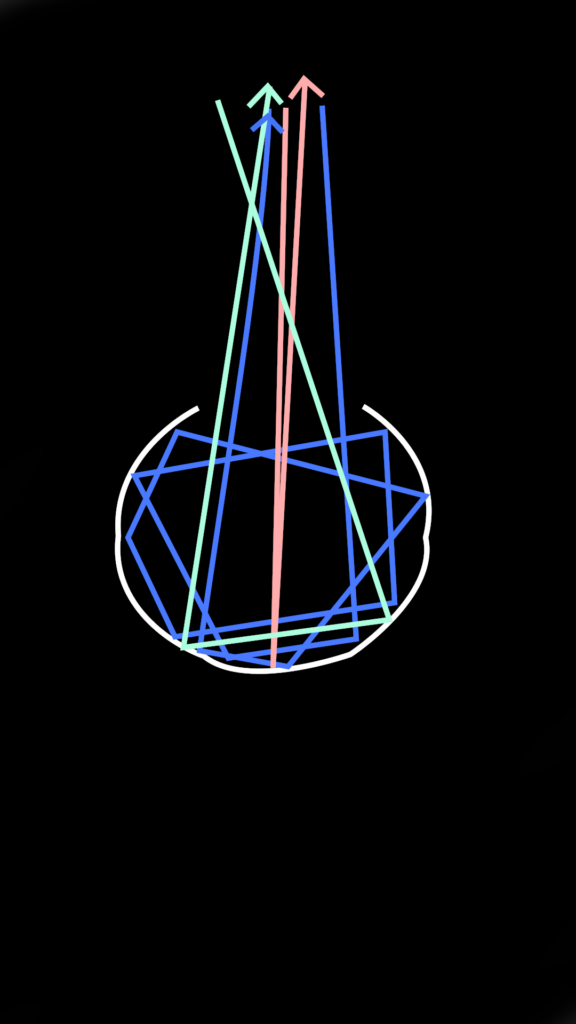

Les images en miroir.

Ce sont des images “fantômes” créés par des structures fortement “réfléchissantes” comme le diaphragme ou l’aile iliaque.

L’image miroir sur ce schéma est créée par un faisceau réfléchi sur le diaphragme. Pour l’appareil il existe un 2e nodule dans la direction du faisceau reçu, affichée à une distance correspondant à la distance totale parcourue par le faisceau et apparaissant donc de l’autre coté du diaphragme.

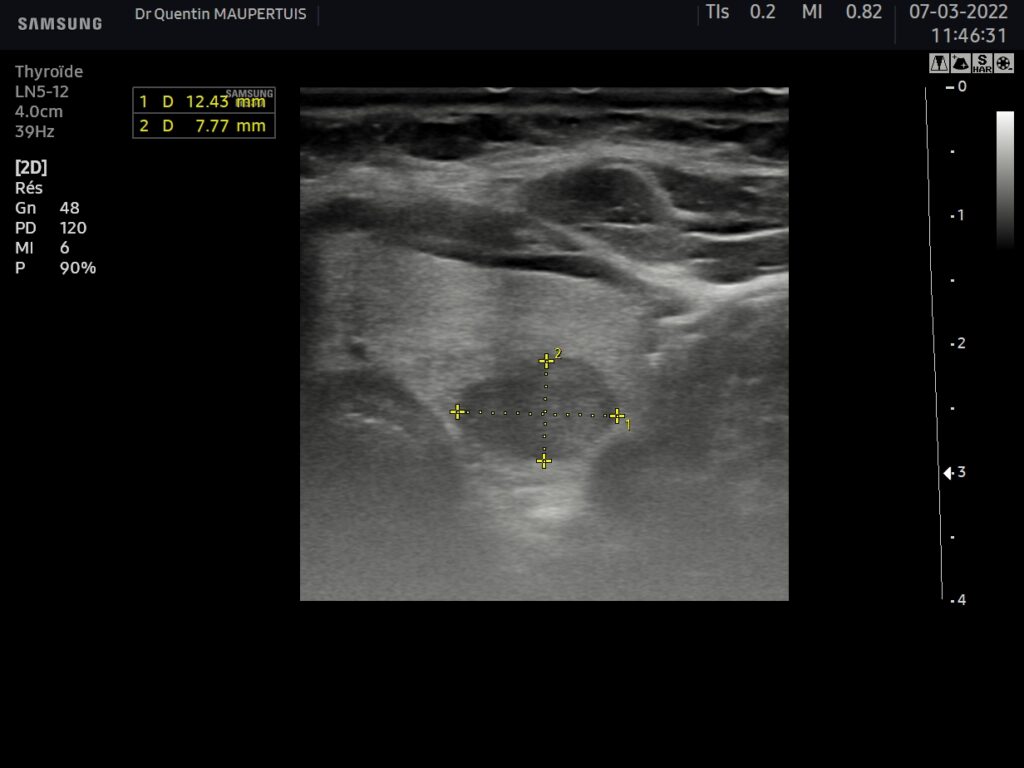

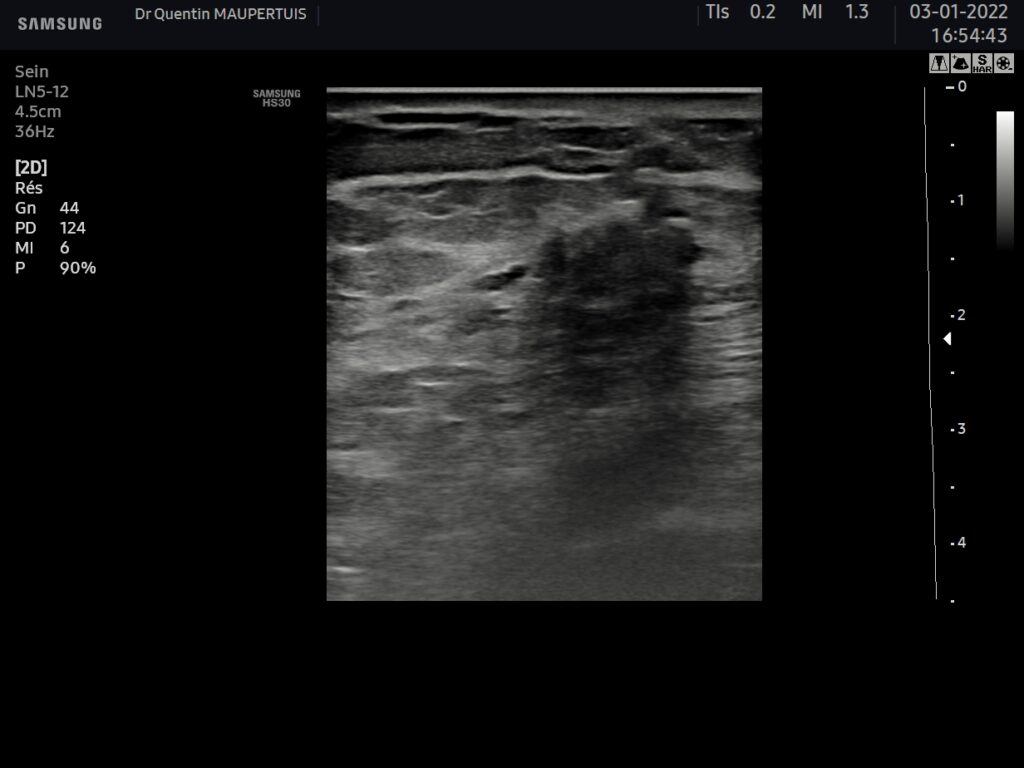

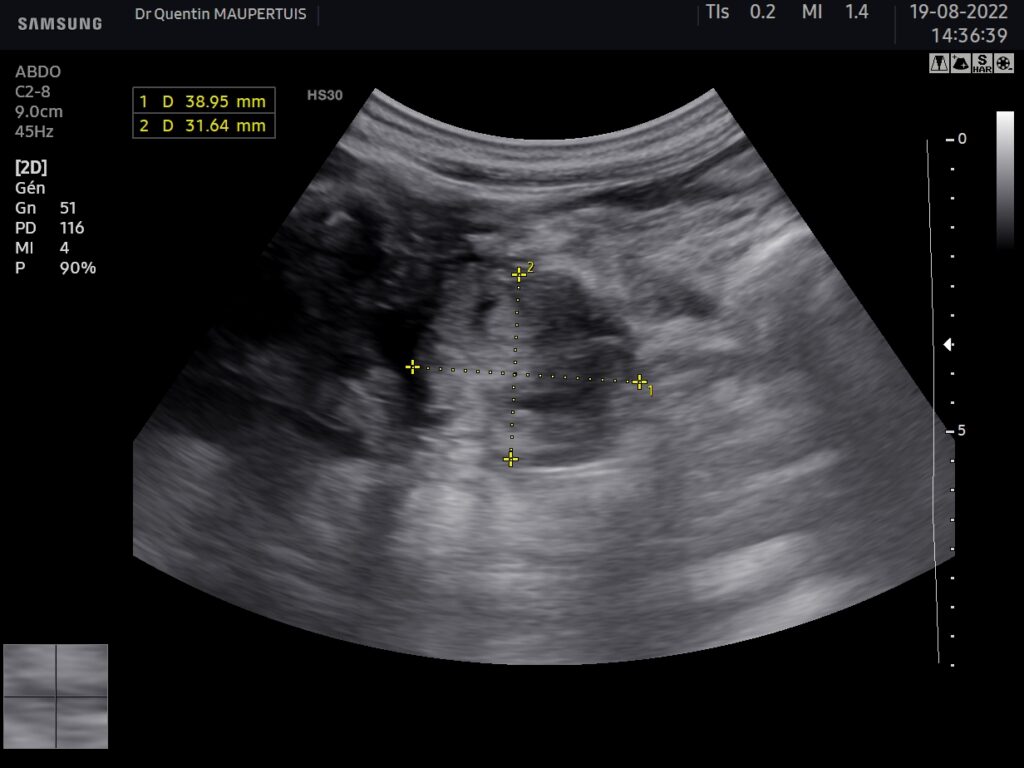

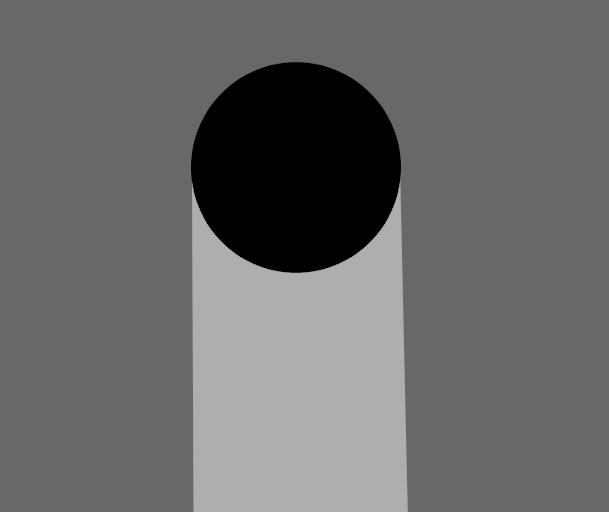

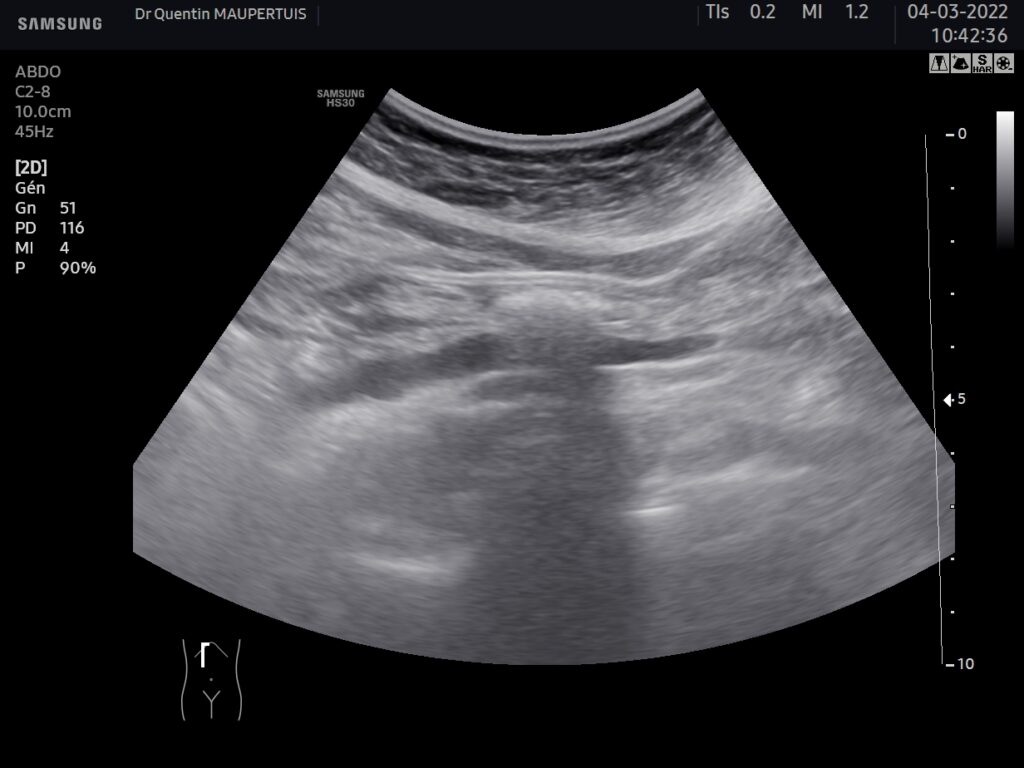

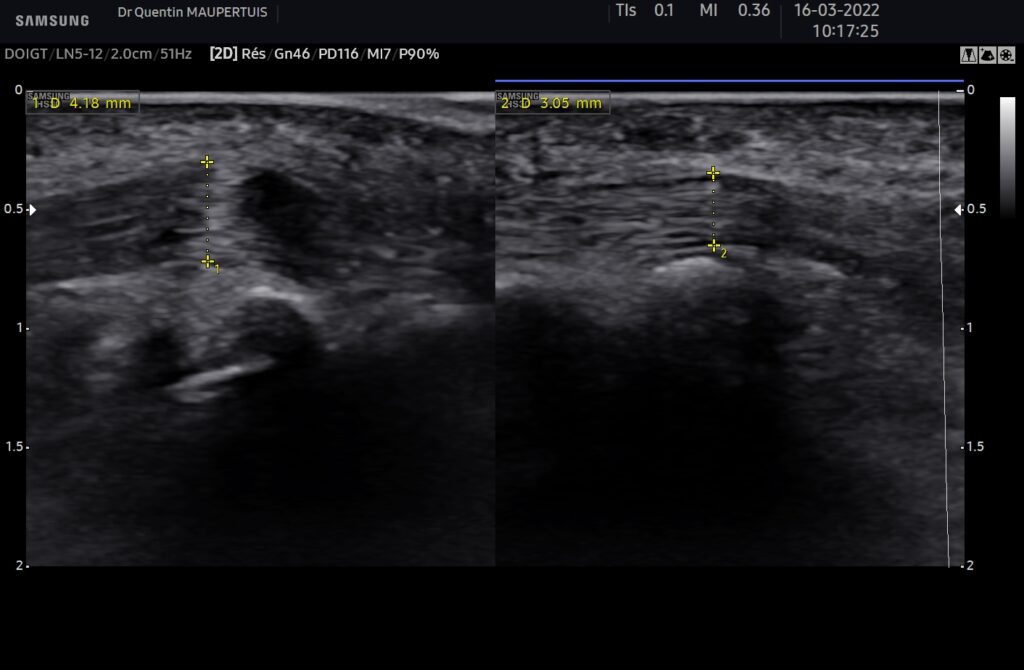

L’ombre de bord

Comme les faisceau lumineux, les faisceaux ultrasonores sont déviés de leur trajectoire en arrivant sur un milieu d’impédance différent de manière oblique. Sur les structure arrondie il en résulte une zone d’ombre sur chaque bord du fait de la déviation des faisceaux initialement destinés à ces zones.